Blog Detail

健康ブログ詳細

2025.07.29

- 健康

栄養薬理学とがん治療の最前線①:希望をもたらす静脈内ビタミンC療法

みなさん、こんにちは。

まにわクリニック院長の馬庭です。

日本人の二人にひとりが罹患すると言われている「がん」

そんながんの治療と聞くと、手術や抗がん剤を思い浮かべる方が多いかもしれません。

今では以前から使われている抗がん剤に加えて、分子標的薬などの新しい薬も登場し、予後改善効果をもたらしてくれています。

でも、全員が恩恵を受けれる訳ではありません。副作用のために継続が難しい場合もあります。

そのような中、近年「栄養とがんの関係」が注目されています。

中でもビタミンCは、抗酸化作用や免疫強化作用を持つことで知られ、がん予防や治療への応用が研究されています。高濃度ビタミンC点滴が一部のがん患者に対して有効だったという報告もあり、実際に臨床試験も進んでいます。一方で、日常的に摂取するビタミンCがどこまでがんに影響を与えるのか、気になる方も多いでしょう。

今回は、ビタミンCのがんに対する働きを、科学的根拠とともにわかりやすく解説していきます。

1. 栄養薬理学とは!?

がん治療で重要なのは、手術や薬物療法だけではありません。

近年注目されているのが「栄養薬理学」という分野です。これは栄養素を“薬”として捉え、特定の生理・病理作用を狙って高濃度で投与するという考え方です。

特に静脈内ビタミンC(IVC)の活用は、がん治療に新しい希望をもたらしています。

2. 高濃度ビタミンCの力とは?

がん治療の補助治療として高濃度ビタミンC点滴療法があります。

静脈内に直接投与される高用量ビタミンCでは、がん細胞の周囲で過酸化水素を生成し、正常細胞には影響せずがん細胞を選択的に死滅させるという特徴があります。

この「選択的細胞毒性」は、従来の抗がん剤のように全身にダメージを与えることなく、治療効果が期待できる点で注目されています。

さらに、化学療法や放射線療法の副作用を軽減し、QOL(生活の質)の向上にも寄与するとされ、多くの臨床研究で検討が進んでいます。

3. ビタミンCの抗がんメカニズム

主に高濃度での作用にはなりますが、ビタミンCにはがんを抑制する効果が報告されています。

▶ 酸化ストレスの選択的誘導

正常細胞では抗酸化作用を発揮するビタミンCですが、がん細胞では高濃度ビタミンCが過酸化水素(H₂O₂)を産生し、これがDNA損傷や細胞死を引き起こします(Chen et al., PNAS, 2005)。

これを聞くと、「正常な細胞は大丈夫なの?」と疑問に思うかたも多いのではないでしょうか。

正常な細胞にはカタラーゼやグルタチオンペルオキシダーゼといった解毒酵素が存在しているため、発生した過酸化水素は速やかに代謝、分解されます。

一方、がん細胞にはカタラーゼやグルタチオンペルオキシダーゼなどの解毒酵素活性が低いため、発生した過酸化水素が十分に処理できず、細胞障害を引き起こしていきます。

よって正常な細胞は影響を受けず、がん細胞のみを抑制する効果が期待されています。

▶ 鉄依存性Fenton反応の促進

がん細胞は鉄を多く保持しており、高濃度ビタミンCにより酸化ストレスが局所的に増強されることで、がん細胞を選択的に死滅する効果が期待されています(Zhou et al., Cancer Cell, 2018)。

▶ 抗腫瘍免疫の活性化

ビタミンCはT細胞の活性を高め、免疫系によるがん排除効果を促進する可能性があります(Magrì et al., Front. Immunol., 2020)。

4. 科学と実績に基づいた治療

これまでにも高濃度ビタミンC点滴に対するがん治療の有効性は報告されていました。

例えば

● 進行大腸がん患者にIVCを投与し、副作用の軽減やQOL(生活の質)の改善が報告(Ishikawa et al. 2012)

● 進行膵臓がん患者に化学療法と併用し、生存期間の延長傾向が認められた。(Monti et al. 2012, Science Translational Medicine)

● 肺がんや胃がん患者において、補助療法としての安全性と忍容性が確認(Han et al. 2015)

などなど。

一方で、メイヨークリニックの研究では「経口ビタミンCでは効果が乏しい」とした報告もあります。

これらの報告の違いはなんなのでしょうか?

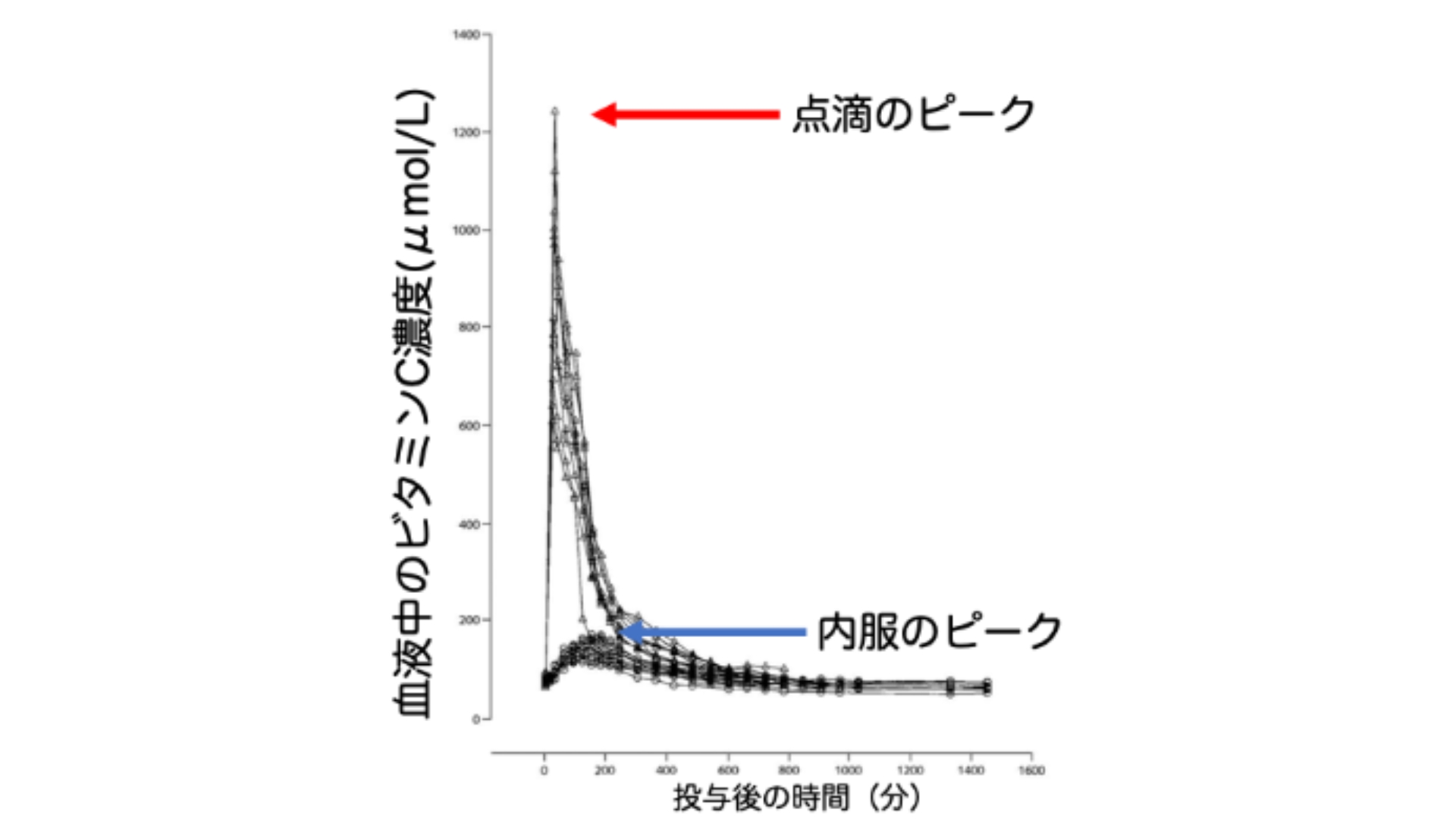

私が考える理由は投与経路の違いです。内服でビタミンCを投与する場合、容量依存性に吸収率が低下します。例えば1gのビタミンC接種で体内に吸収されるのは40%程度です。一方静脈内投与なら、直接体内に投与されるので経口の10倍以上の血中濃度が得られ、薬理的作用が発揮されます。

ビタミンCは血中濃度が350~400mg/dlに達すると腫瘍を抑制する効果が報告されています。

内服でビタミンCを摂取しようと思っても、この濃度には到底到達することができません。

ライナス・ポーリング博士やヒュー・リオーダン博士らの先駆的な研究により、IVCはがん治療の補助療法として一定の位置を築きつつあります。とくに、再発や転移を防ぐための「統合腫瘍学」において、IVCは有望な手段とされています。

5. 私の考え

がん治療において重要なのは、治療の選択肢は手術や化学療法だけではないということです。その中で栄養素の力は重要です。いくら腕の良い医者に手術をしてもらっても、いくら強力な化学療法をしても、本人の体力がなければ治療は成功しません。患者一人ひとりに合わせて栄養・免疫の状態を把握し、最適な栄養投与を行うことは、単なる治療以上の意味を持ちます。

例えば、オメガ3脂肪酸、グルタミン、クルクミンなどの栄養素は、抗炎症作用や免疫調節、抗腫瘍効果をもつ“薬理栄養素”として期待されています。さらに、ビタミンDやアルギニンといった“免疫栄養素”も、がんに立ち向かう身体の力を支えてくれます。

がん治療は、もはや“病気と闘う”だけではありません。

「栄養」という優しい武器で、からだを支える新しい医療の形が始まっています。

ただし、注意も必要です。

今回ご紹介した高濃度ビタミンC点滴のみで、ガンが消滅することは稀です。

現時点では標準治療の補助的役割としての利用が中心であり、単独での治療効果には限界があります。

今後、より大規模な無作為化臨床試験が重要であると考えています。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

まにわクリニックでは、血液検査やさまざまなバイオロジカル検査を用いてあなたの状態をチェックし、栄養サポート、サプリメントのご提案などを行っております。気になるかたは一度ご相談ください。

無料相談もやっています。